Facebookの暗号通貨「Libra」が世界で波紋を起こしている。同じ暗号通貨でもBitcoinは投機目的に使われ値動きが激しい。Libraは暗号通貨の欠点を改良し、金融決済に使うことを目的としてデザインされている。Bitcoinは資金洗浄やハッキングを連想させ暗いイメージがあるが、Libraは暗号通貨の優等生を目指す。Libraが幅広く普及すると予測され、FacebookはSNSの次は金融ネットワークで世界を制覇すると恐れられている。

| 出典: The Libra Association |

Libraとは

Facebookは2019年6月、暗号通貨(Cryptocurrency)である「Libra」を発表した。LibraはGenova(スイス)に拠点を置く独立団体「Libra Association」により運営される。ここにはFacebook子会社「Calibra」の他にMastercardやPayPalなど28団体が加盟している(上の写真)。現在、ソフトウェア「Libra Core」の開発が進められ、2020年からLibraの運用が始まる。

Libra設立の目的

FacebookはLibraを創設した理由を「Reinvent Money」としている。お金を取引するインフラをゼロから開発し、メッセージを送受信するように、簡単に送金できる仕組みを作る。国を跨り送金するには時間と手数料がかかるがこのプロセスを簡便にする。また、金融インフラの整っていない途上国でLibraがその役割を担う。

Libraの特徴

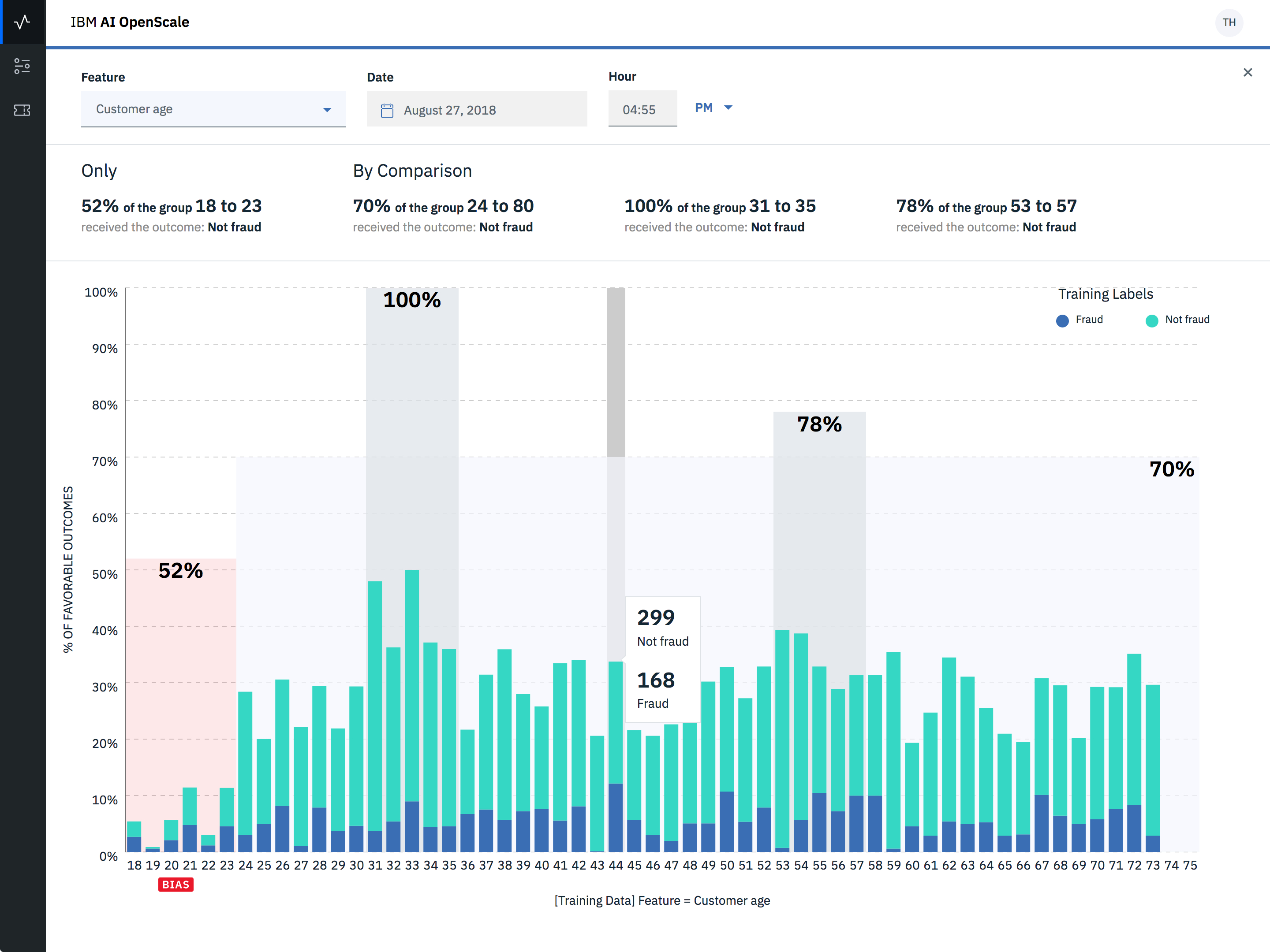

Libraは暗号通貨で独自のブロックチェイン「Libra Blockchain」で運営される。暗号通貨はデジタル通貨(Digital Currency)の一種でブロックチェインで安全に運用される。ブロックチェインとはP2Pネットワークで、トランザクションデータを各ノードに保存し、論理上データを改ざんすることは不可能で、不正行為ができないとされる。Bitcoinは不特定多数の団体や個人がノードを運営するが、Libraは上述の参加企業がノードを管理する構造で、セキュアに運用できる仕組みとなっている。

Stablecoinという特性

Libraの最大の特徴は暗号通貨の中でも「Stablecoin」としてデザインされていることだ。Stablecoinとは価格変動を最小限に抑えた暗号通貨で、Libraのケースでは通貨でその価値を裏付けする(Fiat-Backed Stablecoin)。具体的には、消費者がLibraを購入すると、発行元(Libra Association)はそれと同額の通貨を購入する。通貨はドルや円など主要通貨で、これをバスケット(Libra Reserve)に入れて運用する。この仕組みによりLibraの価値を長期にわたり保つことができ、交換レートが大きく変動することはないとされる。

Libraの使い方

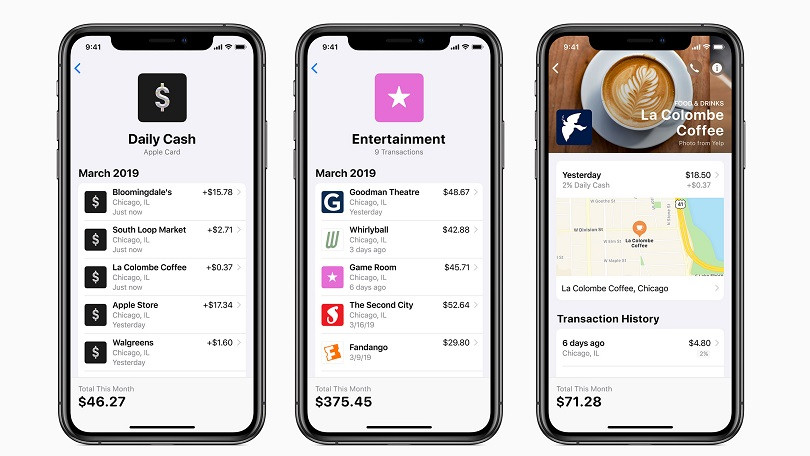

Libraはスマホのデジタルワレットから利用する。多くのアプリが登場するが、Facebookからは「Calibra Wallet」というデジタルワレットが提供される(下の写真)。アプリには残高(163.20LBR)や、ドルとの換算レート(1 LBR = 1.0493 USD)が表示される。送金するには相手のアドレスと金額をドルで指定する。メッセージを添えて「Send Now」ボタンを押すと送金される。送金手数料は無料となる。

| 出典: The Libra Association |

Libra利用のプロセス

Libraを使って買い物をするとその背後でプロセスは次のように進む。まず、LibraはLibra Associationによって生成(Mint)される。Libra AssociationはLibraを生成できる唯一の組織で、それを再販企業(Reseller)を通じて流通させる。消費者はデジタルワレット(Facebookの場合はCalibra)をダウンロードしてLibraを使う。消費者は上述の再販企業からLibraを購入する。

| 出典: The Libra Association |

これで消費者はオンラインサイト加盟店でLibraを使って買い物ができる。例えば、eBayで買い物をしてその代金をLibraで支払うことができる。一方、eBayは受け取ったLibraを再販企業でドルに交換する。更に、再販企業はLibra AssociationでLibraを通貨に交換すると、Libra AssociationはLibraを廃棄(Burn)し、一連のプロセスが終了する。

Libra Blockchainとは

Libraは独自のブロックチェイン(Libra Blockchain)で運用される。Libra Blockchainは当初は「Permissioned」方式で運用される。これは、特定団体(このケースではLibra Association)がネットワークへのアクセスや運用を制御する方式を指す。また、ネットワークのノード(Node)はLibra Association創設メンバーにより運用される。つまり、ブロックチェインであるが、その運用は参加企業に限られ、閉じられたネットワークとなる。

Bitcoinとの違い

一方、Bitcoinは「Bitcoin Foundation」が基本方針を決めるが、その運営は分散型で中央組織が制御する方式はとっていない。Bitcoinは「Deflationary Currency」という特性を持ち、生成されるBitcoinの量が次第に少なくなり、発行量は2100万Bitcoinで打ち止めとなる。一方、Libraは需要と供給により発行される量が決まる。また、Bitcoinは「Permissionless」というアーキテクチャで、誰でも自由にMinerになりMiningできる。Minerがネットワークのノードを維持運営するわけで、不特定多数の個人や団体がシステムを支える。Libraは当初はPermissioned方式で運営するが、将来はPermissionless方式に移行するとしている。

Internet of Money

このようにBitcoinと比較するとLibraの特性が際立つ。Libraは暗号通貨であるが閉じたネットワーク(Libra Blockchain)でシステムへのアクセスを制限し安全に運用される。また、Libra Reserveという方式で、発行されたLibraの価値がドルや円などで支えられ値動きが安定する。Bitcoinは値動きが激しく投機目的で使われるが、Libraは少額決済(Micro Transaction)を目的に安定した運用を目指す。インターネットでデータが自由に行き交うが、Libraは通貨でこれを実現し、Internet of Moneyとなることを目標に設計された。